楽天証券の特徴や手数料

ネット証券NO.2の楽天証券

楽天証券はネット証券としてSBI証券に次ぐシェアを誇っており、2016年には200万口座を突破するなど人気の証券会社です。

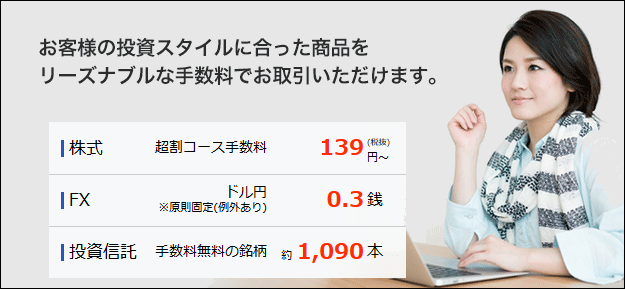

格安な手数料とトレーディングツールの代名詞でもあるマーケットスピードを有し、また楽天というネームバリューや取引に応じて楽天スーパーポイントが付与されるなど独自の強みも持っています。

具体的に楽天証券にはどういった強みがあるのか?そして他証券と比べた場合どういったメリットデメリットがあるのかなど詳しく解説しつつ、ダメなところはダメとハッキリ書いていきたいと思います。

楽天証券の現物取引手数料体系

証券会社を選ぶ際まず重要になるのが取引にかかる手数料だと思われ、それは取引回数が多ければ多いほど大事な要素になってきますので、楽天証券がどういった手数料体系を敷き、他証券と比べどんなものなのかを見ていきます。

| 手数料プラン | 約定代金 | 手数料 |

|---|---|---|

| 超割コース (1約定ごとプラン) |

~10万円 | 139円(150円) |

| ~20万円 | 185円(199円) | |

| ~50万円 | 272円(293円) | |

| ~100万円 | 487円(525円) | |

| ~150万円 | 582円(628円) | |

| ~3,000万円 | 921円(994円) | |

| 3,000万円超 | 973円(1,050円) |

まず、現物取引を行う多くの方が利用するであろう1約定ごとの手数料は、ネット証券最大手のSBI証券と1円も違わず完全に一致しています。

本音を言うと大手2社で示し合わせているのかと疑いたくなるぐらい。

それだけに窓口取引が主な大和や日興といった大手証券会社より格安なネット証券の中でもかなり割安な部類に入り、全体的に見て楽天証券より安い手数料なのはライブスター証券とGMOクリック証券の2社くらいでしょうか。

次に、決められた枠の中であれば何回取引しても手数料が変わらない1日定額コース。

| 手数料プラン | 約定代金合計額 | 手数料 |

|---|---|---|

| いちにち定額コース | ~50万円 | 429円(463円) |

| ~100万円 | 858円(926円) | |

| ~200万円 | 2,000円(2,160円) | |

| 以降100万円増加毎に | 1,000円(1,080円)増加 |

ハッキリ言おう、全然安くない。

SBI証券と比べても同じなのは50万円までで、SBI証券やライブスター証券が100万円ごとに400円(432円)追加されるのに対し楽天証券は1,000円(1,080円)。

現物取引の1約定ごとのコースにおいてはネット証券の中でもSBI証券と並んで業界でも格安な部類に入りますが、1日定額コースに関してはおすすめできませんので、素直に1約定ごとのコースを使うか、どうしても定額プランを使いたいのであれば他証券のほうがコストを抑えられます。

楽天証券の信用取引手数料体系

次に資金の約3倍の取引ができる信用取引の手数料を見てみましょう。

| 手数料プラン | 約定金額 | 手数料 |

|---|---|---|

| 1約定ごとのプラン | 約定金額にかかわらず | 360円(388円) |

こちらもちょっと厳しいか。

SBI証券では50万円を超えると楽天証券の360円(388円)と同額になるものの、20万円以下は154円、50万円以下は206円など区切りされているため、少額で信用取引を行うのであれば楽天証券は高くついてしまいます。

ライブスター証券に至っては300万円以下が86円、300万円超は無料に、GMOクリック証券も500万円以下は100円、500万円超は無料であるため、多くの取引を重ね小さい利益を積み重ねるデイトレードをするのであれば楽天証券のコストは厳しいと言わざるを得ません。

次に信用取引の定額コース。

| 手数料プラン | 約定代金合計額 | 手数料 |

|---|---|---|

| いちにち定額コース | ~50万円 | 429円(463円) |

| ~100万円 | 858円(926円) | |

| ~200万円 | 2,000円(2,160円) | |

| 以降100万円増加毎に | 1,000円(1,080円)増加 |

実は楽天証券は現物取引も信用取引も定額コースの手数料体系は一緒となっており、現物手数料のところでも書いたように決して安くはありません。

私が株式投資を始めた頃はSBI証券と激しい手数料競争を行っていた楽天証券ですが、今ではSBI証券より若干手数料が高くなってしまって、現在はライブスター証券やGMOクリック証券が手数料最安値を争っており、もはや楽天証券は手数料で争うつもりはない印象を受けます。

現物取引でたまにしか取引を行わない人や、常に50万円以上の信用取引を行う人にとってはSBI証券と同じ手数料で使っていける…といったところでしょうか。

信用取引の金利と貸株料は?

若干残念な信用取引手数料に続き、金利や貸株料に触れておきます。

| 取引区分 | 金利 | |

|---|---|---|

| 買方金利(年率) | 制度信用取引 | 2.85% |

| 一般信用取引(無期限) | 3.09% | |

| 一般信用取引(1日) | 300万円未満:1.90% | |

| 300万円以上:0.00% |

基本的にはSBI証券とほぼ同じ金利体制ながら、デイトレード(日計り)に限った一般信用取引の300万円未満ではSBI証券の2.80%に対し楽天証券は1.90%とかなり良心的になっています。

ちなみに、仮に299万円で想定した場合のSBI証券の金利2.80%で1日229円、楽天証券の1.90%で155円となります。

| 取引区分 | 金利 | |

|---|---|---|

| 貸株料(年率) | 制度信用取引 | 1.10% |

| 一般信用取引(無期限) | 2.00% | |

| 一般信用取引(短期) | 3.90% | |

| 一般信用取引(1日) | 300万円未満:1.90% | |

| 300万円以上:0.00% |

一方、空売りの際の貸株料に関してはSBI証券とほぼ同じで、微妙に違う点として制度信用の貸株料がSBI1.15%に対し楽天1.10%、一般信用の300万円未満がSBI2.00%に対し楽天1.90%なことくらい。

一般信用取引の「短期」に関しては、クロス取引を用いたいわゆる「優待タダ取り」を対象にしたもの。期限は14日とSBI証券の5営業日に比べ長くなっていますが、結局争奪戦が早まるだけで余計に貸株料が取られるだけのような気もしなくもない。

楽天証券最大の強み「マーケットスピード」

楽天証券の売りとしてまず思いつくのがトレードツールであるマーケットスピード。

リアルタイム株式取引ツールといえばSBI証券の「HYPER SBI」と楽天証券の「マーケットスピード」が有名ですが、投資家の方々の意見を聞いていると、熟練トレーダーの方達はマーケットスピードを好む傾向にあります。

マーケットスピードの何がそれだけ評価されているかというと、「使いやすさ」と「情報量の多さ」に集約されます。

中でもテクニカル分析ツールには定評があり、ニュース量の豊富さも相まって1秒が生死を分けるデイトレードにおいて力を発揮します。

一応3ヶ月で2,700円かかる優良ツールではあるものの、初めて使う人は3ヶ月無料であることに加え、信用口座を開設済みだったり預かり残高が30万円以上あったりすれば無料で使用できるため、“有料”はほぼ形骸化している感があります。

近年は他証券の取引ツールも進化して差は縮まってきているとはいえ、長年愛され続けているマーケットスピードが一歩リードしているのは間違いありません。

ただ、信用取引などの手数料の高さがネックで、マーケットスピードを使いながら安い証券会社で注文を出すという方法を使う人も多くなっています。

マーケットスピードで注文を出すかどうかはさておきツールとしては最高ランクのもなので、これだけを目的として楽天証券に口座を開設しても損はありません。

楽天証券のIPOは?

私が株式投資を始めた2005年くらいはSBI証券ほどではないにしろ楽天証券もIPO(新規公開株)をそれなりに取り扱っていましたが、近年その数はかなり減っています。

近年の楽天証券のIPO取り扱い数を見てみると…

| 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 3 | 5 | 20 | 21 |

近年IPOは年間80社前後あるのに対し楽天証券の取り扱いは明らかに少なくなっていて、またマネックス証券のように完全平等抽選でもなく、株数が圧倒的に多くなる主幹事もないためIPO目的に口座を開設するというのは現実的ではないかもしれません。

今後再び力を入れるのかどうかは未知数ながら、現状では期待薄といったところか。

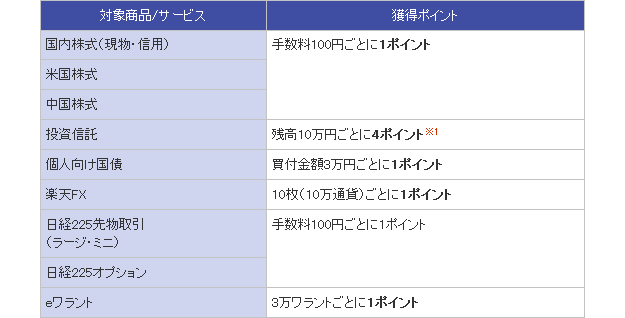

楽天スーパーポイントと連動

楽天証券では取引するたびにポイントが貰え、それは楽天市場で使える楽天スーパーポイントと等価で交換できます。

主な獲得ポイントはというと…

楽天市場を頻繁に使う方にとっては嬉しいサービスかもしれませんが、手数料100円に対し1ポイントということは、100円の手数料が実質99円になるだけのこと。現物取引の1約定ごとの手数料であればSBI証券とまったく同じなので、ここではアドバンテージになるというくらいか。

現物取引しかしない人であれば旨味はあるものの、信用取引を行う人であればこれだけを目的に口座を開設するのは現実的ではありません。

楽天証券の夜間取引は休止中

楽天証券はSBI証券と同じくSBIジャパンネクスト証券会社が運営するPTS取引(夜間取引)を使用していましたが、現在はサービスを休止しています。

2012年から取り扱いを休止しており2017年になった現在でもなんの音沙汰もないため事実上の廃止と見ていいでしょう。

PTS取引は現在SBI証券が唯一おこなっているものの活況とは程遠く、運営コストが回収できないというのが主な理由のようで、かつて夜間取引を扱っていたマネックス証券やカブドットコム証券も止めてしまっています。

楽天証券の総評・まとめ

ネット証券第2位の楽天証券は安めの手数料で一般信用取引では空売りもでき、トレーディングツールは業界でもトップクラスの出来と信頼性を誇っているバランスの良い証券会社です。

ただ、SBI証券に比べるとやや劣るところも散見され、中でもIPO取扱件数が少なく信用取引の手数料が少し高めなのは痛いところ。

50万円以上であればSBIと同じ手数料になるとはいえ、それ以下では明らかに割高で、せっかくマーケットスピードという優れたツールがあるのに非常にもったいないと感じてしまいます。

ただ、そのマーケットスピードは取引ツール定番中の定番で、これだけのために口座を開設する価値は十分あります。

状況によってはポイント付与も活きてきますので、他の証券会社と上手に使い分けつつマーケットスピードを活用するというのがもっとも有効的な活用法になるでしょうか。

とりあえずまずは資料請求し吟味してみて下さい。

あわせて読みたい関連記事

信用取引は現物取引に比べ圧倒的に安い手数料が魅力のひとつです。しかし毎日金利や貸株料がかかるというデメリットもあり、「何日くらい保有すると現物より高くつくんだろう?」と考えたことはありませんか?その疑問に応えるべくいくつかのパターンで計算してみました…続きを読む

いざ投資をはじめようとした時「株にするかFXにするか」で迷う人は多いと思います。FXと株式投資どちらが儲かるかは人によって、もしくは投資法によって変わりますが、これらの特徴やメリットデメリットを詳しく解説しますので今後の投資に活かしてください…続きを読む

株価というのは良い材料が出れば上がり、悪い材料が出れば下がるとされています。しかし実際は全体の地合いやトレンドがものをいい、どんなに業績が良くても地合いが悪かったりトレンドが下降気味だったら株価は下がり、逆に業績が悪くても地合いが良ければ株価が上がる…続きを読む

株主優待をリスクなく貰う方法としていわゆる「優待タダ取り」というものがあります。厳密には手数料や貸株料がかかるためタダにはならないものの、銘柄を選べばかなりお得になります。しかし色々と注意点やデメリットもありますので損をしないための具体的な説明をしていきます…続きを読む

信用取引の場合2013年1月から差金決済が解禁され同一資金でいくらでも取引できるようになりましたが、現物取引の場合は差金決済が禁止されており同日中の同一資金による同一銘柄の取引は1往復までしか行えません。分かりやすく詳しい仕組みを見てみましょう…続きを読む

委託証拠金が不足し追証が発生しつつも、それを無視し期限を過ぎてしまったらどうなるのか?私自身が経験した追証から建玉を損切りしたものの結局信用取引を停止され、その後信用取引口座継続の意思確認を経て信用口座が復活した経緯を書きます…続きを読む

割安感を測る指標としてPER(株価収益率)は投資判断でよく用いられ、一般的に数字が低ければ「割安」とされますが、“マイナス”のPERはどうなのでしょうか?これは前期や今期予想などが赤字の場合に見られ、指標として意味を成しませんがV字回復への期待を込めて買うという方法も…続きを読む

株式投資とギャンブルの違いは胴元がいるかどうかもそうですが、やった後に何も残らないギャンブルと違い投資を始めると経済に敏感になり、結果経済の勉強になりますし、世界の人々が集う市場に参加するというのは閉鎖的なギャンブルの世界とは全く別物です…続きを読む