IPO(新規公開株)はローリスクハイリターン

魅力たっぷりの新規公開株

株式投資と一口に言っても、みんながみんな既に上場された銘柄を取引している訳ではなく、

中にはIPO専門でトレードしている方もいます。

IPOとは(Initial Public Offering)の略で新規公開株の事を指し、新規に上場する企業は証券会社を通して株式を売り出し、証券会社はそれを抽選で投資家に分配する仕組みです。

新規公開銘柄は上場日に公募価格を上回る値が付くことが多く、極端な例だと2005年9月13日上場のオールアバウト<2454>の

公募価格26万円に対して初値202万円(上昇率676.9%)や2006年3月15日上場の比較.com<2477>の公募価格45万円に対し初値270万円(上昇率500%)などがあります。

ただリーマンショック以降は株価が低迷してたこともあって公募価格を下回るIPOも増えてきており人気に陰りが見えた時期もありました。

IPOは人気のある時期と人気の無い次期を繰り返しているらしく、人気のある時期は95%ぐらいの銘柄で

公募価格を上回る初値が付きますが、人気の無い時期だと公募価格を上回っても小幅上昇に終わる事が多く、

当選確率が低い割にはあまり旨みがなかったりするのです。

とはいえ今でも注目銘柄などは公募価格の2倍を超える初値が付くことも多く人気はいまだ高いといえます。

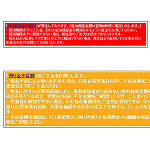

リーマンショックで渋い時期のIPO

右図は2010年の騰落率を表にしたものですが、初値と公募価格が同じ銘柄を除くと初値が公募価格を上回る確率はほぼ50%です。

右図は2010年の騰落率を表にしたものですが、初値と公募価格が同じ銘柄を除くと初値が公募価格を上回る確率はほぼ50%です。

注目して欲しいのは、初値が公募価格を下回った銘柄の内、最大の値下げ幅を記録したアイケイケイ<2198>でも値下げ率は15.8%。

一方値上げした銘柄は上位6銘柄は50%を超えており、さらに上位4銘柄は100%超です。

この事から勝率は50%ほどでも、上手く値上げ銘柄を掴めば大きな利益を得られる可能性が高いし、仮に値を下げてもそれほど極端な損失は出ないと言えます。

値の上がりそうな注目銘柄は当然当選倍率も高いのですが、IPOに応募する分にはタダなのでダメもとで応募してみる価値は十分にあるといえるでしょう。

リーマンショックで市場が低迷していた2010年ですら利益が出る可能性のほうが高かったIPO。その後2012年末に自民党が政権を奪取し安倍総理が誕生すると日銀の異次元緩和も相まってアベノミクス相場が始まり再びIPOの人気は高まることになります。

IPOの年別勝率と騰落率

ではここで2016年までのIPOの成績を見てみましょう。

見てのとおりサブプライムローン問題やリーマンショックの影響が大きかった2008~2011年のIPO数は明らかに少なく、また勝率も悪くなっています。

しかしそれ以外の年の勝率は80%程度と非常に高く、また年ごとの最高の騰落率を記録した銘柄は500%前後と一発で100万円を超える利益も可能です。当たればですが…

2016年に関しては現時点でまだ年の途中なので断定はできませんが、一時に比べると若干公募価格割れが増えてきた印象があります。まあそれでも十分すぎるほど好成績であることは間違いありません。

IPOの当選確率を上げる方法

では肝心のIPOの当選確率を上げる方法ですが、まず多くの証券会社に口座を開設してできるだけ応募回数を増やす事でしょうか。

IPOは証券会社によって取り扱ってる銘柄も数も違います。

基本的にはSBI証券の様に多くの銘柄を取り扱っている証券会社の方がより多く応募でき、当選確率も上がる…と思いきや、結局そういった証券会社は応募数も多いため当選確率はあまり期待できなかったりします。

狙い目は主幹事である証券会社。

IPOは証券会社によって割り振られる数が決まっていて主幹事の証券会社はかなり多くの数を割り振られているため、おのずと当選確率は高くなります。

主幹事の証券会社はIPOごとに違い、SBI証券やマネックス証券などは取り扱い銘柄は多いものの主幹事になることはあまり多くなく、故に

割り振りは比較的少なくなります。

逆に新光証券などは取り扱い銘柄はあまり多くありませんが、主幹事になる事が多く当然割り振られる株数も多くなるといった傾向があります。

他に当選確率を上げる方法としてはマネックス証券やカブドットコム証券のような完全抽選を採用している証券会社を選ぶという方法もあります。

多くの証券会社は応募する株数を増やした方が当選しやすかったり、口座により多くの資産が入っている方が当選しやすいなど必ずしも公平ではないですが、完全抽選を採用している証券会社は応募した株数や資金に関係なく公平に抽選のみで当選を決めるのです。

資金は少ないけどIPOに当選したいという方はこういう証券会社でチャレンジしてみる事をオススメします。

IPOはその当選確率の低さから「普通に株式取引をしていた方が資金効率が良い」なんて言われる事もありますが、

注目銘柄、将来性の高い銘柄などは狙ってみるのも面白いでしょう。

応募するのはタダですからね。

あわせて読みたい関連記事

信用取引は現物取引に比べ圧倒的に安い手数料が魅力のひとつです。しかし毎日金利や貸株料がかかるというデメリットもあり、「何日くらい保有すると現物より高くつくんだろう?」と考えたことはありませんか?その疑問に応えるべくいくつかのパターンで計算してみました…続きを読む

いざ投資をはじめようとした時「株にするかFXにするか」で迷う人は多いと思います。FXと株式投資どちらが儲かるかは人によって、もしくは投資法によって変わりますが、これらの特徴やメリットデメリットを詳しく解説しますので今後の投資に活かしてください…続きを読む

株価というのは良い材料が出れば上がり、悪い材料が出れば下がるとされています。しかし実際は全体の地合いやトレンドがものをいい、どんなに業績が良くても地合いが悪かったりトレンドが下降気味だったら株価は下がり、逆に業績が悪くても地合いが良ければ株価が上がる…続きを読む

株主優待をリスクなく貰う方法としていわゆる「優待タダ取り」というものがあります。厳密には手数料や貸株料がかかるためタダにはならないものの、銘柄を選べばかなりお得になります。しかし色々と注意点やデメリットもありますので損をしないための具体的な説明をしていきます…続きを読む

信用取引の場合2013年1月から差金決済が解禁され同一資金でいくらでも取引できるようになりましたが、現物取引の場合は差金決済が禁止されており同日中の同一資金による同一銘柄の取引は1往復までしか行えません。分かりやすく詳しい仕組みを見てみましょう…続きを読む

委託証拠金が不足し追証が発生しつつも、それを無視し期限を過ぎてしまったらどうなるのか?私自身が経験した追証から建玉を損切りしたものの結局信用取引を停止され、その後信用取引口座継続の意思確認を経て信用口座が復活した経緯を書きます…続きを読む

割安感を測る指標としてPER(株価収益率)は投資判断でよく用いられ、一般的に数字が低ければ「割安」とされますが、“マイナス”のPERはどうなのでしょうか?これは前期や今期予想などが赤字の場合に見られ、指標として意味を成しませんがV字回復への期待を込めて買うという方法も…続きを読む

株式投資とギャンブルの違いは胴元がいるかどうかもそうですが、やった後に何も残らないギャンブルと違い投資を始めると経済に敏感になり、結果経済の勉強になりますし、世界の人々が集う市場に参加するというのは閉鎖的なギャンブルの世界とは全く別物です…続きを読む